Abb. 1

Abb. 1Römische Krippe im Limesmuseum Aalen

im Zustand des Jahres 2000

Bethlehem

Die christliche Legende - ein historisches Ereignis im

Konsulatsjahr des Gaius Censorinus und Gaius Asinius

8.v.Chr.

Abb. 1

Abb. 1

Dem Kinde von Bethlehem zum Geburtstag

Trudel Schwind und Ruth Berger

gewidmet

Weihnachten 2001

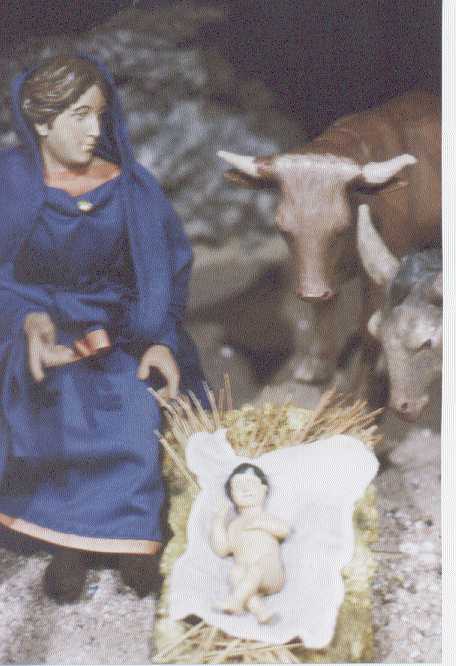

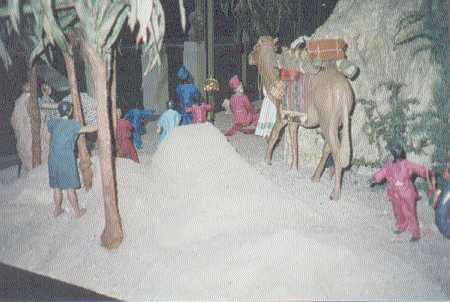

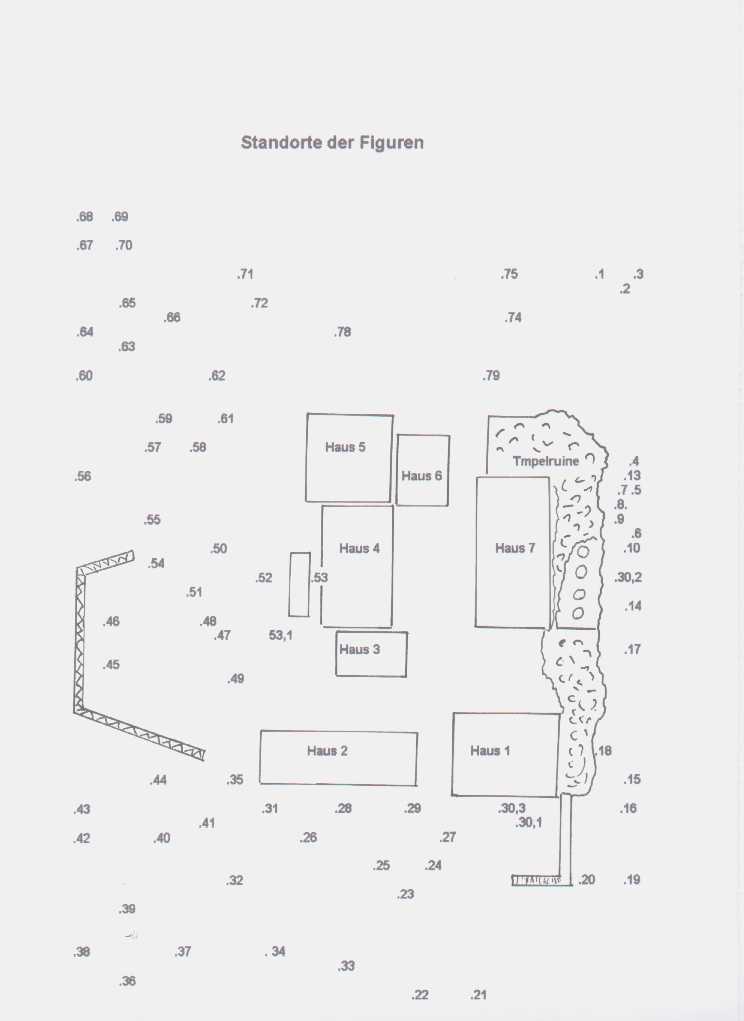

Um die Besucher des Limesmuseums Aalen - vor allem die Kinder - für den römischen Provicialcensus, die Grundlage der Verwaltung in der römischen Provinz, zu interessieren, bauen wir seit 1981 im Limesmuseum alljährlich eine 4 m x 4 m große römische Weihnachtskrippe auf - mit originalgetreuer Kleidung der Figuren aus der Zeit der Regierung des Königs Herodes' d.Gr. (37 - 4 v.Chr.). Die Kleider hat Dr. Astrid Böhme-Schönbergerentworfen und selbst genäht. Die Zahlen bei den Figuren markieren den Standort der Figuren in der Krippe.

Abb. 3

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 4

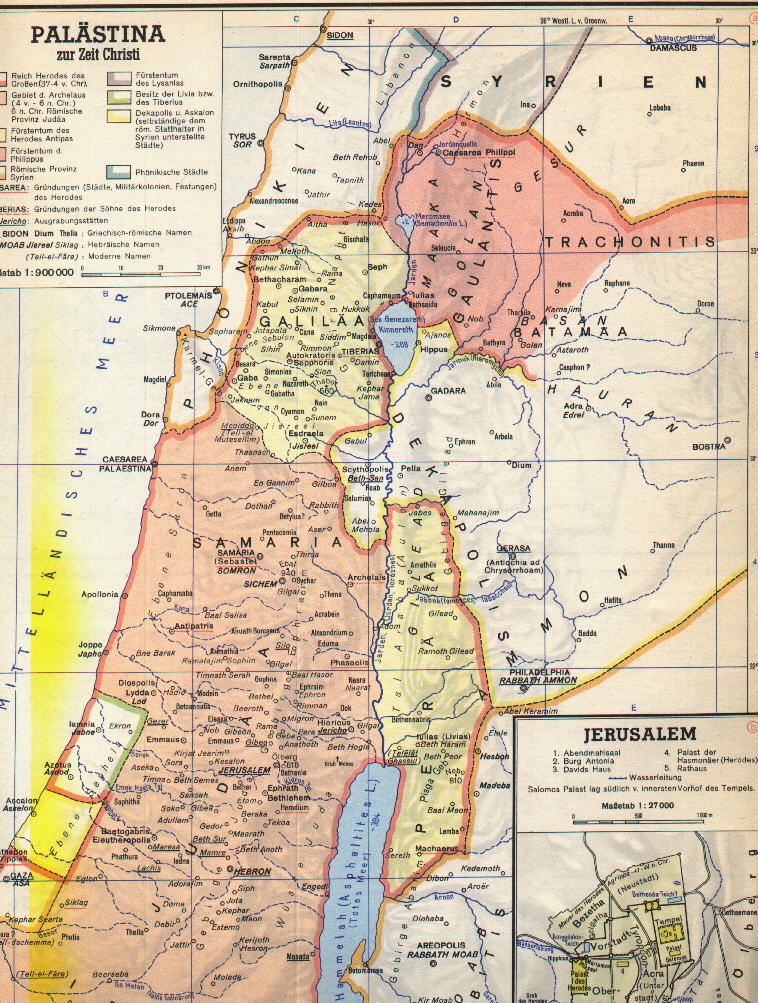

Karte aus: Historischer Atlas

Abb. 5

Abb. 5

Nazareth in Galilaea

Es beginnt in Nazareth, einem verschlafenen, kleinen Provinzstädtchen in Galilaea in der römischen Provincia Syria - weitab von der Provinzhauptstadt Antiochia am Orontes, dem heutigen Antakija, wo der Statthalter des Kaisers Augustus (31 v.Chr. - 14 n.Chr.) residiert.

Cneius Pompeius (106-48 v.Chr.) hatte 64 v.Chr. Syrien, das Land zwischen oberen Euphrat, arabischer Wüste und Ägypten als 13. römische Provincia Syria mit der Provinzhauptstadt Antiochia/Antakija am Orontes dem römischen Reich neu hinzugewonnen. In dieser Provinz wohnten Araber, Juden, Phöniker und es gab eine große Anzahl hellenistischer Stadtgemeinden.

Die Königreiche der Nabatäer, Ituräer und Iudaea wurden römische Vasallenstaaten. 63 v.Chr. nimmt Cneius Pompeius Iudaea ein und betritt nach der Eroberung Jerusalems das Allerheiligste im Tempel. Aulus Gabinus, von 57-54 v.Chr. Statthalter in Syrien, verlegt eine Garnison nach Jerusalem und erhebt Steuern. Im Jahre 37 v.Chr. übernimmt Herodes d.Gr. das Königreich Iudaea.

Der Evangelist Lucas berichtet (1, 26-38):

"Der Engel Gabriel wurde von Gott in eine Stadt Galilaeas mit Namen Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war einem Manne namens Joseph verlobt, aus dem Hause Davids. Der Name der Jungfrau war Maria.

Der Engel trat zu ihr ein und sprach: Sei gegrüßt du Gnadenvolle! Der Herr ist mit dir; du bist gebenedeit unter den Frauen! Sie erschrak über seine Rede und dachte nach, was dieser Gruß bedeuten solle. Der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst empfangen und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und der Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakobs für ewig herrschen, und seines Reiches wird kein Ende sein.

Da sprach Maria zum Engel: Wie wird dies geschehen, da ich keinen Mann erkenne ? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Deswegen wird auch das Heilige, das von dir geboren werden soll, Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Deine Verwandte Elisabeth hat in ihrem hohen Alter einen Sohn empfangen; schon der sechste Monat ist es bei ihr, die als unfruchtbar galt; bei Gott ist ja kein Ding unmöglich. Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn ! Mir geschehe nach deinem Worte ! Und der Engel schied von ihr".

König Herodes d.Gr.

Als sich dies in Nazareth ereignet, regiert, wie bereits erwähnt, König Herodes d.Gr. (37-4 v.Chr.) als Vasallenkönig Roms von Jerusalem aus rauh und hart über die Juden. Herodes modernisiert sein Land städtebaulich - Jerusalem erhält einen neuen Tempel, die Burg Antonia und ein Theater.

Herodes d.Gr. ist ein Freund des Kaisers Augustus in Rom. Am 16. Januar 27 v.Chr. verleiht der Senat C.Iulius C.f(ilius) Caesar - so heißt C.Octavius, geb. 63 v. Chr., seit der Adoption durch seinen Großonkel C.Iulius Caesar - den Namen Augustus (der Erhabene) und überträgt ihm die Verwaltung der noch nicht befriedeten Grenzprovinzen auf zunächst zehn Jahre: Spanien, Gallien, Syrien, Ägypten. In diesen kaiserlichen Provinzen stehen die Legionen, deren Zahl auf 27 (etwa 162 000 Soldaten und ebensoviele Hilfstruppe) geschätzt wird.

Damit gebietet Augustus seit 27 v.Chr. unmittelbar über den weitaus größten Teil des römischen Heeres (exercitus), das mit der Hauptmasse längs der römischen Reichsgrenze (limes imperii) steht (RiBW 3.Aufl.1986 passim. LMA 4.Aufl.1991 passim). Die Interessen des Princeps (princeps civium = erster Bürger) in den kaiserlichen Provinzen nehmen von Augustus selbst ernannte Stellvertreter als Statthalter wahr (legati Augusti pro praetore).

Der Senat erhält die bereits befriedeten Provinzen, in denen mit Ausnahme der Provinz Africa keine Truppen stehen. Die senatorischen Provinzen werden von Promagistraten mit dem Titel proconsul verwaltet.

Abb. 7

Abb. 7

Legionen in den Provinzen

In augusteischer Zeit (27 v.Chr. - 6 n.Chr.) sind vermutlich 27 Legionen (RE XII 2, 1362) stationiert in:

Manfred Clauss verdanke ich den Hinweis auf den Stand der Forschung (Groag RE 4 A I, Sulpicius 90. - E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, Bd.1. Die Schätzung des Quirinius, Lucas 2,1-5 (Hildesheim - New York 1970) 508 ff. - D.Kienast, Augustus. 3.Auflage 1999 passim. - M.Clauss, Lexikon lateinischer militärischer Fachausdrücke, Schr.LMA 52,1999, S.53 Abb. 39)

Evangelist Lucas

Der aus der syrischen Provinzhauptstadt Antiochia/Antakija am Orontes stammende Evangelist Lucas war Arzt. Er gehörte zu den treuesten und eifrigsten Mitarbeitern des Apostel Paulus, mit dem er fünf Jahre lang freiwillig im Gefängnis in Caesarea und Rom saß (P.Ketter, Neues Testament, Stuttgart 1948). Paulus war römischer Bürger (Civis Romanus). Es ist in hohem Grad wahrscheinlich, dass Lucas - "der allem von den ersten Anfängen an sorgfältig nachgegangen ist" - während der gemeinsamen Haft mit dem römischen Bürger Paulus die römische Verwaltung seiner Provincia Syria zur Zeit der Geburt Christi ausführlich diskutierte. Von den zahlreichen Steuerschätzungen (census) in den römischen Provinzen - für die Provincialverwaltung Routine - sind nur die wenigsten historisch überliefert.

Jede Provinz des Imperiums hat seit dem Tage der Provinzeinrichtung, beim Inkrafttreten der Lex Provinciae, ihre eigene Censusdaten. Der Census kann in den einzelnen Provinzen ohne bestimmte Intervalle beliebig wiederholt werden.

Als Arzt wusste Lucas mehr über das Leid der Menschen. Von der Gottesmutter berichtet sein Evangelium soviel, dass ihn das Mittelalter seit dem 6. Jahrhundert zum Maler, besonders zum "Madonnenmaler" gemacht hat. Lucas hat in den Jahren 61 bis 63 n.Chr., zur Zeit der Regierung des Kaisers Nero (54-68 n.Chr.), das Evangelium wahrscheinlich in Rom aufgeschrieben. Nach dem Tode von Paulus wirkt Lucas, wie die Überlieferung meldet, in Achaia und Böotien. Er stirbt als Blutzeuge im Alter von 84 Jahren.

Abb. 1

Abb. 1

Lucas an Theophilus

"Schon manche haben es unternommen, eine Erzählung der Begebenheiten zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, so wie es uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich mich entschlossen, allem von den ersten Anfängen an sorgfältig nachzugehen und es für dich, edler Theophilus, der Reihe nach niederzuschreiben, damit du dich von der Zuverlässigkeit des Unterrichts überzeugen kannst, den du erhalten hast" (Lucas 1,1-4).

Geburt Jesu nach Lucas 2,1-7

"In jener Zeit erging von Kaiser Augustus der Befehl, das ganze Reich aufzuzeichnen. Es war das die erste Aufzeichnung (descriptio prima), die unter Cyrinus (= Publius Sulpicius Quirinius, legatus Augusti pro praetore Provinciae Syriae), dem Statthalter von Syrien stattfand. Alle gingen hin, sich aufschreiben zu lassen, ein jeder in seine Vaterstadt.

Auch Joseph begab sich von Nazareth in Galiläa nach Iudäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt - denn er war aus dem Hause und Geschlecht Davids - um sich mit Maria, seinem Weibe, die empfangen hatte, aufschreiben zu lassen. Als sie aber dort waren, kam für sie die Zeit der Geburt, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn, wickelte Ihn in Windeln und legte Ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war".

Publius Sulpicius Quirinius

Der Cyrinus des Evangeliums ist der von einer armen Familie in Lanuvium südlich von Rom stammende Publius Sulpicius Quirinius (Tacitus, ann.3,48). Kaiser Augustus fördert ihn wegen seiner militärischen Erfolge (als Proconsul von Creta-Cyrene unterwirft Quirinius 15 v.Chr. die Marmarides und Garamantes. Florus 2,31,41) und sorgt für seine Zulassung zur senatorischen Laufbahn. Nach Tacitus hat Quirinius nach seinem Consulat im Jahre 12 v.Chr. (CIL VI 17130. VIII 68) und vor seinem Sonderkommando im Stabe des Augustusenkels Gaius im Orient 1 v.Chr. den Krieg gegen die Homonadenser in Südkleinasien geführt und nach dessen siegreicher Beendigung von Kaiser Augustus die Triumphalinsignien erhalten (Arae Flaviae - das römische Rottweil 1992 passim).

Homonadenserkrieg

Als Truppen für den Homonadenserkrieg kommen nur die dem Kriegsschauplatz am nächsten in Syrien stationierten drei Legionen in Betracht: Legio III Gallica, Legio VI Ferrata, Legio X Fretensis. Deswegen identifiziert Theodor Mommsen (Res gestae Divi Augusti 2 S.175 ff) den Feldherrn Publius Sulpicius Quirinius mit dem gleichzeitigen Legaten der Provincia Syria, den die akephale tiburtinische Inschrift (ILS 918) - eine in Tibur gefundene Inschrift ohne Namen (Mnemosyne 3.Ser. IX 1941, S.306 ff.) - als legatus pro praetore divi Augusti iterum Syriam bezeichnet (als Statthalter zum zweiten Mal in Syrien). W.Ramsay (Journ. Rom. Stud. VII 1917 S 229 ff. bes. S. 237 ff) und Th.Corbishley datieren den Homonadenserkrieg in die Zeit von 11-7 v.Chr. (H.Braunert, Historia 6,1957,192 ff). Das Jahr 8 v.Chr. des Reichscensus ist jedenfalls mit Sicherheit ein Jahr der ersten Statthalterschaft des Publius Sulpicius Quirinius in der Provincia Syria.

Die Legionen des makedonischen Heeres waren etwa zur gleichen Zeit in einen hartnäckigen, drei Jahre dauernden Krieg in Thrakien (11-9 v.Chr.) verwickelt -wahrscheinlich unterstützt von Legionen des illyrischen Heeres (RE XII 1,1924, S.1230).

Chronologie nach Lucas

Lucas, der in seinem Evangelium "allem von den ersten Anfängen an sorgfältig nachgegangen ist", wurde mit seiner Zeitangabe missverstanden. Man muss ihn nur wörtlich nehmen, dann ist seine Zeitangabe klar, eindeutig und sehr präzise. Der von Lucas erwähnte Reichscensus ist der Reichscensus des Jahres 8 v.Chr., das zweite Lustrum des Kaisers Augustus. Damit datiert dieser Reichscensus des Jahres 8 v.Chr. den im gleichen Jahr stattfindenden ersten Provincialcensus des Publius Sulpicius Quirinius während dessen ersten Statthalterschaft in der Provincia Syria.

Verwirrung verursachte immer wieder die Tatsache, dass Lucas in zwei unmittelbar aufeinander folgenden Sätzen zwei verschiedene römische Verwaltungsvorgänge erwähnt, die Kaiser Augustus (31 v.Chr. - 14 n.Chr.) in einem und demselben Jahr hat durchführen lassen:

den der Statthalter Publius Sulpicius Quirinius, Legatus Augusti pro praetore Provinciae Syriae, im Auftrag des Kaisers als dessen Stellvertreter in der Provinz Syrien durchführte, um die Bewohner der Provinz Syrien, die Provincialen, die keine römischen Bürger waren, wegen Festsetzung der von ihnen künftig zu zahlenden Steuern erfasste. Mit Oikumene meint Lucas das Imperium Romanum und mit prima descriptio den 1. Provincialcensus während der ersten Statthalterschaft des Quirinius in der Provincia Syria (11 - 7 v.Chr.). Überliefert ist nur der 2. Provincialcensus des Quirinius in der Provincia Syria 6 n.Chr.

Quirinius - Oberstatthalter der Provincia Syria

Die 1. Statthalterschaft und damit auch der 1. Provincialcensus des Publius Sulpicius Quirinius ist zu erschließen aus dessen Oberbefehl über die in der Provincia Syria stationierten 3 Legionen während des Homonadenserkrieges 11 - 7 v.Chr. in Südkleinasien. Von den damals in Illyrien, Macedonien, Syrien, Ägypten und Afrika stehenden Legionen waren die 3 Legionen in Syrien dem Kriegsschauplatz in Südkleinasien am nächsten und erhielten deswegen den Einsatzbefehl gegen die Homonadenser.

Da der Oberbefehlshaber der in der Provinz stationierten Legionen zugleich auch die statthalterlichen Befugnisse (imperium - höchste Befehlsgewalt) in der Provinz besitzt, ist Publius Sulpicius Quirinius zur Zeit seines Kommandos über die 3 syrischen Legionen automatisch auch Oberstatthalter der Provincia Syria mit proconsularischem Imperium - wie Tiberius (16-15 v.Chr., 9-7 v.Chr. und 7-9 n.Chr.), Drusus (10-9 v.Chr.) und Germanicus (13-17 n.Chr.) mit einem Sechslegionenheer (Legio XIV Gemina, Legio XVI Gallica, gemeinsames Winterlager in Mainz/Mogontiacum; Legio XVII, Winterlager vermutlich in Neuss/Novaesium; Legiones XVIII und XIX, gemeinsames Winterlager in Xanten/Vetera Castra. Eine sechste Rheinlegion ist zu vermuten im Elsaß oder der Schweiz: Legio V Alaudae, Legio XIII Gemina, Legio XXI Rapax ?) Oberstatthalter mit proconsularischem Imperium von Gallien und Germanien waren (E.Ritterling, Fasti des römischen Deutschland unter dem Principat, Wien 1932, 1 ff.).

Exkurs

Provincia Germania Magna im Jahre 8 v.Chr.

Etwa zur gleichen Zeit des Homonadenserkrieges in Südkleinasien erreicht auf dem germanischen Kriesgschauplatz Drusus, Adoptivsohn des Kaisers Augustus und Oberstatthalter von Gallien und Germanien im Jahre 9 v.Chr. mit den 6 Legionen der römischen Rheinarmee (ein Viertel des gesamten Reichsheeres) vom Rhein aus durch das Gebiet der Chatten und Cherusker die Elbe. Auf dem Rückweg in die Winterquartiere (castra hiberna) an den Rhein stürzt Drusus vom Pferde und stirbt am 14. September 9 v.Chr. in einem Lager zwischen Saale und Rhein. Sein Bruder Tiberius eilt vom pannonischen Kriesgsschauplatz herbei und übernimmt als Oberstatthalter von Gallien und Germanien den Oberbefehl über die 6 Legionen der römischen Rheinarmee.

Die Feldzüge des Tiberius im Jahre 8 v.Chr. in Germanien sind so erfolgreich, dass Germanien vom Rhein bis zur Elbe im Jahre 7 v.Chr. als tributpflichtige Provincia Germania Magna bezeichnet werden kann, mit der Provinzhauptstadt Köln/Oppidum Ubiorum am Rhein.

Flucht nach Ägypten

Im November 7 v.Chr. flieht die Heilige Familie mit dem 10 Monate alten Kinde vor den Häschern des Herodes von Bethlehem in Iudaea nach Ägypten (K. Ferrari D'Occhieppo 1994, 71 ff.). Erst nach dem Tode des Herodes im Fühjahr 4 v.Chr. können Maria und Joseph mit dem dreijährigen Knaben von Ägypten nach Nazareth in Galilaea zurückkehren, von wo sie im Censusjahr 8 v.Chr. nach Bethlehem in Iudaea aufgebrochen waren (Matthäus 2,19-23).

Rhodos

Das Jahr 6 v.Chr. ist für Tiberius Schicksalsjahr. Unstimmigkeiten im Kaiserhaus wegen der Nachfolge des Augustus - der Kaiser favorisiert seine Enkel Gaius und Lucius - veranlassen Tiberius, 6 v.Chr. freiwillig in die Verbannung nach Rhodos zu gehen. Nachfolger des Tiberius in Germanien ist von 6 v.Chr. bis 1 n.Chr. Lucius Domitius Ahenobarbus, Consul 16 v.Chr., verheiratet mit der älteren Antonia, Tochter der Augustus' Schwester Octavia und des Marc Anton. Ahenobarbus überquert im Jahre 3 v.Chr. die Elbe und operiert zwischen Rhein und Ems. Sein Nachfolger von 1-3 n.Chr., Marcus Vinitius, Consul 19 v.Chr., ist eng mit Augustus befreundet.

Tiberius wird 4 n.Chr. von Augustus adoptiert. Als Mitregent kehrt Tiberius an den Rhein zurück und überwintert zum ersten Male 4/5 n.Chr. mit dem römischen Heer mitten in Germanien.

Jerusalem

Im Jahre 5 n.Chr. pilgert der 12jährige Jesus mit seinen Eltern, wie alljährlich, zum Osterfest von Nazareth in Galilaea nach Jerusalem. Bei der Debatte mit den Schriftgelehrten im Tempel vergisst er die Rückreisegesellschaft (Lucas 2,41-52).

Marcomannenfeldzug

Für das Jahr 6 n.Chr. plant Tiberius einen Zangenangriff - zu vergleichen mit dem Räterfeldzug 15 v.Chr. - gegen die Marcomannen unter Marbod in Böhmen, um das eroberte Germanien mit dem von römischen Truppen besetzten Pannonien, d.h. um die Elbgrenze über Böhmen und Mähren mit der Donau zu verbinden. Im Frühjahr 6.n.Chr. führt Tiberius die illyrischen Legionen bei Deutsch Altenburg/Carnuntum über die Donau nach Böhmen. Gaius Sentius Saturninus, Consul 19 v.Chr.(unter dem Oberstatthalter Publius Sulpicius Quirinius von 9-6 v.Chr. Legat in der Provincia Syria) ist von 3-7 n.Chr. Kommandant des rheinischen Heeres. Er erhält den Befehl, von Mainz/Mogontiacum aus mit den rheinischen Legionen durch das Maintal nach Osten - nach Böhmen vorzustoßen. Die beiden Heeresgruppen sind nur noch wenige Tagesmärsche auseinander, als die Nachricht von einem furchtbaren Aufstand in Pannonien eintrifft, an dem fast alle Stämme der Pannonier und Dalmater beteiligt sind.

Tiberius muss den Feldzug gegen Marbod abbrechen und seine Legionen auf den pannonischen Kriegsschauplatz führen, wo er drei Jahre lang einen erbitterten Partisanenkrieg gegen die Rebellen führt. Als er endlich im Jahre 9 n.Chr. den pannonischen Aufstand niedergeschlagen hat, erreicht ihn die Nachricht von der Varuskatastrophe. Im Herbst (wohl September) 9 n.Chr. haben die Germanen unter Arminius den Legaten Publius Quinctilius Varus (verheiratet mit Claudia Pulchra, einer Enkelin der Augustus' Schwester, der jüngeren Octavia) seit 7 n.Chr. Oberstatthalter in Germanien (zuvor von 6-4 v.Chr. Statthalter der Provincia Syria), mit drei Legionen, drei Alen und sechs Kohorten, etwa 25 000 Soldaten im Wiehengebirge bei Kalkriese, nördlich von Osnabrück vernichtet. Das ist das Ende der römischen Herrschaft rechts des Rheines.

Provincia Germania Magna

In Lahnau - Waldgirmes (Lahn - Dill - Kreis) wurde 1996-1998 ein durch Wall und Graben geschützter, ca 255 m x 300 m großer, von einer Holz-Erde-Mauer mit zwei vorgelagerten Gräben geschützter spätaugusteischer Stützpunkt (ca 7,7 ha Innenfläche) ausgegraben. Bisher konnten Reste von mindestens acht Gebäuden nachgewiesen werden. Es war eine große Überraschung, als an der Stelle der zu erwartenden Principia ein 45 m x 43 m großes Forumsgebäude nachgewiesen werden konnte, auf dem eine überlebensgroße, vergoldete Reiterstatue (bisher sind 17 Bruchstücke, u.a. ein Teil der Brustschirrung des Pferdes gefunden worden sowie profilierte Kalksteine, wahrscheinlich Reste der Statuenbasis) vermutlich des Kaisers Augustus aufgestellt war. Das Forum in Waldgirmes im Lahntal ist zu vergleichen mit den Fora von Arae Flaviae/Rottweil, Verulamium/St.Albans, Calleva Atrebatum/Silchester, Augusta Rauracorum/Augst und Lopodunum/Ladenburg. Der neu gefundene augusteische Stützpunkt mit Verwaltungsgebäude im Lahntal ist ein Beweis dafür - weitere Überraschungen dieser Art sind zu erwarten - dass die Verwaltung der Provincia Germania Magna zwischen Rhein und Elbe weiter fortgeschritten war, als man das bisher annahm.

Abb. 6

Abb. 6

Reichscensus - Reichsbürgerschätzung (lustrum)

Census (censere - schätzen) bedeutet Aufstellung von Bürgerlisten zum Zwecke der Vermögensschätzung und Musterung. Anlässlich des Census hat jeder römische Bürger (civis Romanus) auf dem Marsfeld in Rom vor den beiden Censores (Schätzer) zu erscheinen und unter Eid Auskunft über seine Familien- und Vermögensverhältnisse zu geben (professio censualis).

Der Census war ursprünglich zugleich auch Heerschau. Die Censores erstellten die Bürgerlisten nach tribus (Abteilung der römischen Bürgerschaft) und wiesen die wehr- und stimmberechtigten Bürger in Centuriae (militärische und politische Einteilung der römischen Bürgerschaft) ein, in denen sie sowohl ihre Wehrpflicht zu erfüllen als auch von ihrem politischen Stimmrecht in der Volksversammlung (comitia) Gebrauch zu machen hatten.

Den Schlussakt des Census bildet ein feierliches Sühneopfer (lustrum), durch das der Census rechtswirksam wird: Der Censor mit Vexillum (Fahne) in der Hand lässt die Opfertiere, Suovetaurilia (weibliches Schwein, Schaf, Stier), dreimal im rechtwendigen Kreis um das Volk herumführen. Dann werden die Tiere dem Mars geopfert.

Augustus berichtet in seinen Res gestae divi Augusti C.8, er habe drei Lustren durchgeführt: 28 v.Chr., 8 v.Chr. und 14 n.Chr. Diese Lustren wurden jeweils mit einem census populi abgeschlossen, d.h. mit der Zählung der in Rom, in Italien und den Provinzen, also im Imperium Romanum (der von Lucas erwähnten Ökumene) wohnenden römischen Bürgern - der Cives Romani.

Der Census erfasste alle römischen Bürger (Cives Romani) - es war also eine Reichsbürgerschätzung. Wahrscheinlich wurden die Censuslisten aus dem ganzen Imperium in Rom gesammelt und waren dort zugänglich.

Abb. 7

Abb. 7

Provincialcensus - Schätzung der Provincialen

Im Jahre 27 v.Chr. hat Augustus bei Übernahme der Grenzprovinzen den Provincialcensus - eine vom Bürgercensus unabhängige Schätzung der Provinzbewohner, der Provincialen, als Grundlage für die Erhebung der direkten Steuer in der römischen Provinz angeordnet. Dabei wird die persönliche Meldung der Bevölkerung vor den Behörden eines fest zugewiesenen Zuständigkeitsortes gefordert - für die christliche Familie war es Bethlehem. Eusebius von Caesarea (Palästina), Vater der Kirchengeschichtsschreibung, ca 260-340 n.Chr., berichtet (Hist.Eccl.III 20), die Familie Jesu habe noch in domitianischer Zeit (Ende 1.Jhd.n.Chr.) Grundbesitz in Bethlehem gehabt.

Bei diesem Provincialcensus wird die Abgabe einer schriftlichen oder mündlichen Deklaration erforderlich gewesen sein, die über Personal- und Besitzstand des Deklaranten Aufklärung bot. Auf Grund dieser Angaben konnte die Behörde anschließend die Taxierung - verbunden wahrscheinlich mit einer Überprüfung der Angaben selbst - vornehmen. Im Auftrag des Kaisers wird der Provincialcensus vom Statthalter der jeweiligen Provinz (legatus Augusti pro praetore) eingeleitet. Zur Durchführung der Schätzung delegiert dieser ritterliche Offiziere und Procuratoren für einzelne Gemeinden oder Gerichtsbezirke oder größere Districte des dem Census unterworfenen Gebietes.

Erste Statthalterschaft des Publius Sulpicius Quirinius

in Syrien 11 - 7 v.Chr.

Wie bereits erwähnt, war Publius Sulpicius Quirinius, Consul 12 v.Chr. während des Krieges gegen die Homonadenser in Südkleinasien wahrscheinlich von 11 - 7 v.Chr. Kommandeur der drei in Syrien stationierten Legionen (Legio III Gallica, Legio VI Ferrata, Legio X Fretensis) und damit Oberstatthalter der Provincia Syria (Legatus Augusti pro praetore Provinciae Syriae).

Zweite Statthalterschaft des Publius Sulpicius Quirinius

in Syrien 6 n.Chr

.Nach dem Tode Herodes d.Gr. 4 v.Chr. wird dessen Reich unter seine Söhne geteilt: Archälaos erhält Samaria, Iudaea und Idumaea. Antipas bekommt Galilaea und Philippus erhält Ituraea. Kaiser Augustus schickt im Jahre 6 n.Chr. den Herodessohn Archälaos in die Verbannung und vereinigt dessen Reich mit Syrien.

Noch im gleichen Jahr 6 n.Chr. schickt Augustus zur Durchführung dieser Maßnahmen Publius Sulpicius Quirinius zum zweiten Mal als Legaten nach Syrien mit dem Auftrag, das herrscherlos gewordene Iudaea zu besetzen und unter dem Procurator Coponius der Provinz Syrien als Annex anzufügen.

Die ersten Amtshandlungen des Quirinius bestehen in der Konfiskation und dem Verkauf des ehemals königlichen Eigentums, sowie in der Abhaltung eines erneuten Census, der sich auf seinen ganzen Verwaltungsbereich erstreckt. Damit ergibt sich unter der zweiten Statthalterschaft des Publius Sulpicius Quirinius in Syrien ein zweiter Provincialcensus in Syrien/Iudaea im Jahre 6 n.Chr.

Diesen zweiten Provincialcensus des Jahres 6 n.Chr. kennt Lucas, weswegen er ausdrücklich im Evangelium sagt, Christus sei zur Zeit des ersten Census (prima descriptio) des Publius Sulpicius Quirinius, also zur Zeit seiner ersten Statthalterschaft (11 - 7 v.Chr.) geboren. Mit: "In jener Zeit erging vom Kaiser Augustus der Befehl, das ganze Reich aufzuzeichnen" meint Lucas die Reichsbürgerschätzung (lustrum) des Kaisers Augustus im Jahre 8 v.Chr.

Von den drei augusteischen Lustren (28 v.Chr., 8 v.Chr. und 14 n.Chr.) fällt das 2.Lustrum des Jahres 8 v.Chr. in die Zeit der 1.Statthalterschaft des Publius Sulpicius Quirinius in der Provincia Syria 11-7 v.Chr. und datiert mit dem Consulat des Gaius Censorinus und des Gaius Asinius den 1.Provincialcensus des Publius Sulpicius Qurinius in der Provincia Syria in das Jahr 8 v.Chr.: In diesem Jahr kommen Joseph und Maria von Nazareth in Galilaea nach dem 148 km entfernten Bethlehem in Iudaea, um sich in der für die Familie zuständigen Meldestelle der römischen Behörde zu stellen.

Monumentum Ancyranum - das Jahr 8 v.Chr.

Der in der Vorhalle des Augustus- und Romatempels in Ancyra/Ankara eingemeißelte Tatenbericht des Augustus (res gestae divi Augusti) datiert das zweite augusteische Lustrum in das Consulatsjahr des Gaius Censorinus und des Gaius Asinius im Jahre 8 v.Chr. (8 II 5-8): tum iterum consulari cum imperio lustrum solus feci C.Censorino et C.Asinio consulibus, capita quo lustro censa sunt civium Romanorum quadragiens centum millia et ducenta triginta tria millia.

Übersetzung: Dann habe ich alleine wiederum mit dem konsularischen Imperium ein Sühneopfer durchführen lassen im Consulatsjahr des Gaius Censorinus und Gaius Asinius. Bei diesem Lustrum wurden

4 233 000 römische Bürger (Cives Romani im Imperium Romanum) gezählt.

Im Jahre 8 v.Chr. verlängert der Senat das Imperium proconsulare (die Befehlsgewalt in den kaiserlichen Provinzen) des Augustus auf weitere 10 Jahre. Im gleichen Jahr wird anlässlich einer notwendigen Justierung des julianischen Kalenders der Monat Sextilius in "Augustus" umbenannt.

Neueinteilung Roms

Im Zusammenhang mit dem im Jahre 8 v.Chr. stattfindenden Reichscensus erfolgt die Neueinteilung Roms in 14 Regionen und 265 Vici sowie die Reorganisation des Compitalcultes. Augustus gibt jedem Vicus ein Compitum Larum zum sakralen Mittelpunkt. Wie jedes Haus seine Vesta (Beschützerin des häuslichen Herdes) so hat jedes Grundstück seinen Lar (Beschützer der Felder). Die Laren (dargestellt als zwei speertragende Jünglinge, mit Hundsfellen bekleidet, von einem Hunde begleitet) werden als gute Geister des Anwesens draußen auf dem Felde in einer Larenkapelle (compitum) verehrt. Die Larenkapelle steht an der Stelle, wo mehrere Grundstücke aneinander stossen, wo die trennenden Grenzwege zusammenlaufen, am Compitum (competere - zusammentreffen).

Lares Augusti

Mit der Bezeichnung "Lares Augusti" werden nun die Laren und der Genius Augusti zu einer Einheit zusammengezogen. Die Compita werden zu Stätten des Kaiserkultes: Zwischen den beiden Lares compitales (gute Geister des Anwesens) wird der Genius des Kaisers verehrt - dargestellt als opfernder Togatus, zu seinen beiden Seiten die Laren als tanzende Jünglinge mit lockigem Haar, in kurzer, gegürteter Toga. Sie halten in der einen Hand eine Schale, in die sie mit dem hocherhobenen anderen Arme aus einem Trinkhorn einschenken (Ph. Filtzinger, Hic saxa loquuntur - Hier reden die Steine, Stuttgart 1980 passim).

Die Weisen aus dem Morgenlande

Matthäus 2,1-12:

"Als Jesus zu Bethlehem in Iudäa zur Zeit des Königs Herodes geboren war, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenlande nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden ? Wir haben seinen Stern beim Aufgehen gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Da der König Herodes dies hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle Oberpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Sie aber sprachen zu ihm: zu Bethlehem in Iudäa, denn so steht geschrieben beim Propheten: Und du, Bethlehem im Lande Iuda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Iudas; denn aus dir wird hervorgehen der Fürst, der mein Volk Israel regieren soll.Nun ließ Herodes die Weisen heimlich zu sich kommen und erforschte von ihnen genau, wann ihnen der Stern erschienen sei. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Gehet hin und forschet genau nach dem Kinde; und wenn ihr es gefunden habt, so zeigt es mir an, damit auch ich komme, es anzubeten.

Nachdem sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe der Stern, den sie beim Aufgehen gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Orte, wo das Kind war, ankam und stille stand. Da sie aber den Stern sahen, hatten sie eine überaus große Freude. Und sie gingen in das Haus, fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter, fielen nieder und beteten es an. Sie taten auch ihre Schätze auf und brachten ihm Geschenke dar: Gold, Weihrauch und Myrrhe.

In einem Traumgesicht erhielten sie die Weisung, nicht mehr zu Herodes zurückzukehren; dann zogen sie auf einem anderen Wege in ihr Land zurück".

Apostel Mathäus

Der Apostel Mathäus, auch Levi, Sohn des Alphäus genannt, wurde bei Kapharnaum am See Genezareth von seiner Zollstätte aus zum Apostel berufen. Nach der Himmelfahrt Christi wirkte Mathäus zunächst unter seinen Landsleuten in Palästina. Über sein weiteres Leben fehlen geschichtliche Zeugnisse. Seine Tätigkeit als Apostel in Äthiopien (Abessinien) erscheint am meisten beglaubigt. Seine Gebeine werden im Dom von Salerno verehrt.

Mathäus hat das Evangelium in aramäischer Sprache geschrieben. Es wurde dann in die griechische Sprache übersetzt und ist nur in dieser Übersetzung erhalten geblieben. Die Einzelheiten sind nicht immer in der strengen geschichtlichen Aufeinanderfolge erzählt, sondern oft nach literarischen und sachlichen Gesichtspunkten gruppiert.

Als Zeit der Abfassung kommen die 50iger Jahre des 1.Jhds.n.Chr. in Frage, als Ort Palästina.

Ankunft der Weisen aus dem Morgenlande

Der Stern von Bethlehem

Abb. 27

Abb. 27Am Abend des 12.November 7 v.Chr. erreichen die Weisen aus dem Morgenlande von Jerusalem kommend die Wohngrotte der Heiligen Familie unter dem Zodiakallicht des Jupiter (pyramidenförmiger Lichtschein in der Richtung des Tierkreises ) in Bethlehem.

Das astronomisch - chronologisch festgestellte Datum hat nach

Konradin Ferrari d' Occhieppo (Der Stern von Bethlehem in astronomischer Sicht. Legende oder Tatsache ? 2.Auflage Giessen 1994, S.68) eine Toleranz von höchstens einem Tag vorher oder nachher.

Jupiter als Stern des Messias bleibt neben Saturn

am 12. November 7 v.Chr. über Bethlehem (scheinbar) stehen

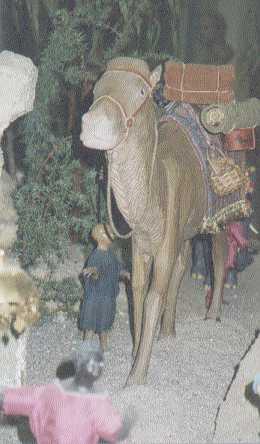

Wochenlang waren die drei Weisen mit ihren Kamelen wahrscheinlich vom Euphrat, aus Babylon kommend durch die Syrische Wüste über Palmyra - Damaskus nach Jerusalem unterwegs. In den Abendstunden des 12.November erreichen sie Bethlehem. Sie kommen von einer Audienz bei König Herodes d.Gr. in Jerusalem. Dem argwöhnischen, grausamen Greis mussten sie versprechen, ihn zu informieren, wenn sie das Kind gefunden hätten.

Der Knabe steht neben der Mutter

Im Papyrus - Codex Bodmer V aus dem Anfang des 4.Jhds.n.Chr., zur Zeit Constantin d.Gr.(306-337 n.Chr.), heißt es in griechischer Sprache: "Und sieh sie (die Magier) sahen Sterne (!) in dem Aufgang und die zogen ihnen voraus, bis sie in die (Wohn-) Grotte eintraten. Und er (Joseph?) stellte sich zu dem Haupt des Knaben. Und als die Magier (den) Stehenden sahen neben seiner Mutter Maria, holten sie aus ihrem Reisegepäck Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe" (K.Ferrari d'Occhieppo 1994, S.81).

Die Weisen kamen wahrscheinlich aus Babylon

Abb. 30

Abb. 30Mathäus sagt, dass die Weisen "aus dem Morgenlande" - also von Osten nach Jerusalem kamen. "Das nach heutiger Kenntnis einzige bedeutende Zentrum wissenschaftlicher Sternkunde in östlicher Richtung von Palästina befand sich damals noch in Babylon. Die Funde von dicht mit Keilschriftzeichen beschriebenen Tontafeln mit astronomischen Berechnungen oder deren Ergebnissen, genau datiert und selbst bei stark beschädigten Stücken aufgrund der darin enthaltenen Angaben wieder datierbar, sind dafür untrügliche Beweise" (K.Ferrari d'Occhieppo 1994, S.27).

Abb. 29

Abb. 29

Anzahl der Weisen

Die Weisen finden das zehn Monate alte Kind an der Seite von Maria und Joseph. Seit dem Altertum feiert die Ostkirche die Geburt Christi in der Nacht vom 5. auf 6.Januar 7 v.Chr. Sie übergeben ihre Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe.

Den Gaben entsprechend hat man die Anzahl der Weisen auf drei geschätzt. "Trotz der seit dem Frühmittelalter fast allgemeinen Übereinstimmung der Christenheit hinsichtlich der Magiernamen Gaspar, Melchior und Balthassar kann keine vor das 4.Jahrhundert zurückreichende Tradition für diese nachgewiesen oder auch nur wahrscheinlich gemacht werden" (K.Ferrari d'Occhieppo 1994, S. 135).

Mit Dienern und Kameltreibern dürfte es sich bei der seit Wochen dem Stern folgenden Reisegesellschaft wohl um eine kleine Kamelkarawane gehandelt haben, die am Abend des 12.November 7 v.Chr.von Jerusalem kommend in Bethlehem zweifellos für Aufsehen sorgte. Auf dem Rückweg ändern die Weisen ihre Reiseroute und meiden Jerusalem.

Flucht nach Ägypten

"Als sie weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Joseph im Traume und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes hat im Sinne, das Kind suchen zu lassen, um es zu töten. Er stand auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht und zog fort nach Ägypten" (Matthäus 2,13.14).

Der Aufbruch der Heiligen Familie erfolgt also bald nach dem Wegzug der drei Weisen plötzlich, "bei Nacht" - möglicherweise noch in der Nacht vom 12. auf 13. November 7 v.Chr., jedenfalls bald danach, "als der noch reichlich halbvolle Mond hoch am Himmel stand" (K.Ferrari d'Ochieppo 1994, S.76).

Die Karawane zieht weiter - Die Zeituhr tickt - Die Schergen des Herodes (Matthäus 2,16-18) können in knapp zwei Kamelstunden von Jerusalem in Bethlehem sein ! Joseph muss sich beeilen, um den Schergen des Herodes zu entgehen. Er flüchtet wahrscheinlich mit Pack- und Reitesel für Maria und das Kind wie ihm geheißen nach Ägypten. Das bedeutet für ihn ein Fußmarsch von etwa 3 bis 4 Wochen (Luftlinie Bethlehem - Leontopolis in Ägypten sind ca 420 km, wo es damals eine jüdische Gemeinde gab).

Rückkehr nach Nazareth

Die Heilige Familie bleibt zweieinhalb Jahre in Ägypten und kehrt erst nach dem Tode des Herodes (im Frühjahr 4 v.Chr.) nach Nazareth in Galilaea zurück (Mathäus 2,15.19-23), von wo Joseph und Maria für den Provincialcensus des Statthalters Publius Sulpicius Quirinius im Jahre 8 v.Chr. nach Bethlehem aufgebrochen waren.

Seit dem Jahr 1981 Römische Krippe im Limesmuseum Aalen

Um die Besucher des Limesmuseums Aalen - vor allem die Kinder - für den römischen Provincialcensus, die Grundlage der Verwaltung in der römischen Provinz, zu interessieren, bauen wir seit dem Jahre 1981 im Limesmuseum alljährlich eine 4 m x 4 m große römische Weihnachtskrippe auf - mit originalgetreuer Kleidung der Figuren aus der Zeit Herodes d.Gr. (37 - 4 v.Chr.). Die Kleider hat Frau Dr. Astrid Böhme - Schönberger entworfen und selbst genäht. Die Zahlen bei den Figuren markieren den Standort der Figuren in der Krippe.

Provinzialcensus in Raetien

Auch in der Provincia Raetia (Gebiet zwischen Bodensee und Inn, vom Limes bis zu den Alpen) muss es einen Provincialcensus mit Verwaltungscentren wie in Iudaea für die Steuererhebung der Provincialen Rätiens gegeben haben. "Über diese wichtige und für die ganze Verwaltung der Kaiserzeit massgebende Einrichtung haben wir ausser der bekannten Stelle im Evangelium des Lucas (2,1.2) aus älterer Zeit kein allgemein belehrendes Zeugnis irgend eines Schriftstellers" (Joachim Marquard, Römische Staatsverwaltung Bd.II.3.Aufl. 1957, 211 ff.).

In Heidenheim/Aquileia ? hat das LDA in der Nachfolgesiedlung des Lagerdorfes (vicus) der Ala II Flavia milliaria einen großen Verwaltungsbau ausgegraben. Eine plausible Erklärung für dieses Gebäude, dessen Grundriss m.E. große Ähnlichkeit mit dem Praetorium (Verwaltungsgebäude) der Colonia Claudia Ara Agrippinensium unter dem Kölner Rathaus hat, steht noch aus.

Aalen war mit der vornehmsten Auxiliartruppe Rätiens seit der Mitte des 2.Jhds. n.Chr. militärischer Mittelpunkt am rätischen Limes. Heidenheim könnte mit der aus dem Kastellvicus der Ala II Flavia milliaria hervorgegangenen römischen Zivilsiedlung (vicus) Verwaltungscentrum der Region gewesen sein - eine Art Meldestelle für die Provincialen, wie Bethlehem in Iudaea (Ph.Filtzinger, Die Römer in Baden Württemberg, in: Handbuch der Baden Württembergischen Geschichte Band 1. Teil 1 (Stuttgart 2001) 56 Seiten u. 223 Anmerkungen.)

Römische Krippe im Limesmuseum Aalen im Jahr 2020

Im Jahr 2020, dem Jahr der sog. Corona-Krise, ist zur Weihnachtszeit das Limesmuseum Aalen geschlossen. Ein Besuch der WebSite des Limesmuseums ist aber immer interessant: www.limesmuseum.de! Die hier als OER/OA-Publikation abgebildete Krippe war längere Jahre nicht mehr zugänglich gewesen. Seit 2014 wird sie in der Weihnachtszeit im Limesmuseum wieder gezeigt. Die vorliegende Publikation basiert auf einer Open Access-Publikation von Prof. Dr. Philipp Filtzinger aus dem Jahr 2000. Sie wurde nur minimal geändert. Die html-Strukturen entsprechen nicht den üblichen Standards. Der Großteil besteht aus html-Exporten div. Office-Pakete.

Besuchen Sie das Limesmuseum Aalen!

Details der römischen Krippe

Meldestelle Marktplatz Bethlehem

Abb. 6

Abb. 6

Täglich treffen in Bethlehem neue Meldepflichtige ein, um sich in die Stammrolle und Steuerliste der Römer eintragen zu lassen.

Abb. 7

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 8

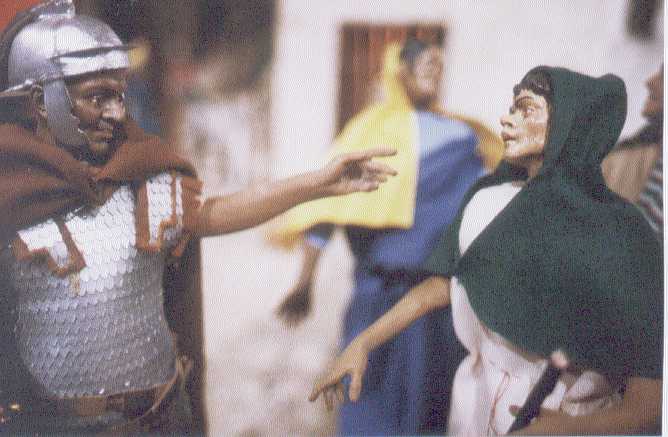

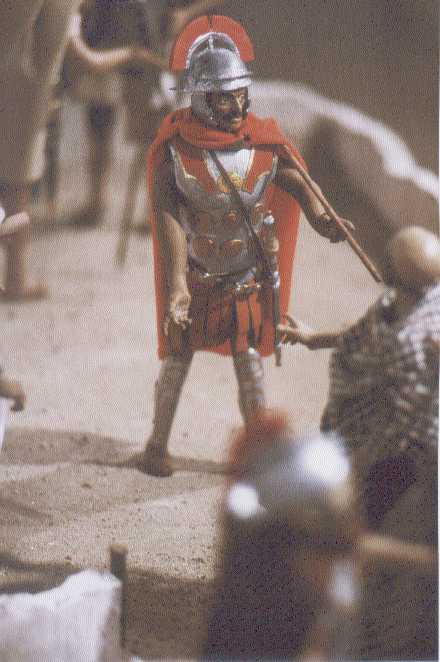

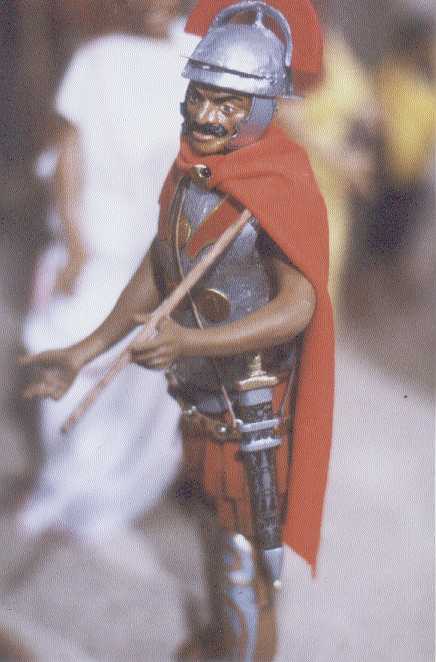

Legionare der Legio X Fretensis

Die Namen der hier genannten Soldaten der Legio X Fretensis (Legatus Legionis, Tribunus militum, Centurio) sind inschriftlich bezeugt (RE XII 2,1671 ff.). Theodor Mommsen möchte den Namen der Legion mit dem "Fretum Siculum", der Straße von Messina, in Zusammenhang bringen, an deren Küste die Legio X längere Zeit gestanden oder eine hervorragende Waffentat vollbracht habe. Die Legion führt das auf Cäsars Heer zurückgehende Sternbild des Stiers als Wappentier an ihren Fahnen.

Vier Chargierte der in Jerusalem/Aelia Capitolina stationierten Legio X Fretensis besprechen den Einsatzbefehl ihres Legionslegaten Aulus Largius Lepidus (legatus Augusti pro praetore) für Bethlehem: Lucius Petronius Sabinus (67), Tesserarius (Unteroffizier, der die Parole des Feldherrn weitergibt), Tiberius Claudius Ulpianus (68), custos armorum, (Waffenmeister), Marcus Domitius Honoratus (69), beneficiarius consularis (Gendarmeriewachtmeister) und Caius Sornatius (70), imaginifer (Träger des Kaiserbildnisses).

Abseits stehen die Legionare Cneius Pompeius Cassianus (71) und Quintus Domitius Victor (72). Sie warten auf ihren Einsatzbefehl.

Ausrüstung und Bewaffnung der Legionare

Abb. 9

Abb. 9Alle tragen einen Metallhelm (cassis) mit Helmbusch (crista), über der Tunica (Untergewand) einen Schuppenpanzer (lorica squamata) oder Kettenpanzer (lorica hamata) und darüber den Soldatenmantel (sagum); am Schulterriemen (balteus) links das Schwert (gladius) und am Gürtel (cingulum) rechts den Dolch (pugio), in der Rechten die Wurflanze (pilum), in der Linken den Schild (scutum), Soldatenschuhe (caligae).

Gruppe Meldepflichtiger

Abb. 10

Abb. 10Die Legionare Granius Proculus (56), Marcus Titius Barbius (64), Spurius Turranius (65) und Aurelius Marcellinus (66) haben eine Gruppe von Meldepflichtigen versammelt, um sie an den Centurionen (Hauptmann) weiterzuleiten, der sie am Ende der Vorplatztreppe vor der Meldestelle am Marktplatz Bethlehem in Empfang nimmt:

Ephraim (63) - beiger Chiton, grüner Filzschulterumhang mit Kapuze (cucullus)-, Ummabi (60) - rotgestreiftes Untergewand, hellblaues Obergewand, an der linken Schulter durch eine Silberknopffibel zusammengehalten. Rotgestreiftes Tuch über dem Kopf und beiden Armen -, Salmat (62) - hellblauer Chiton, blaues Obergewand, an der linken Schulter mit Goldfibel geschlossen, unterer Rand gelb. Gelbes Tuch über dem Kopf -, Jacobus (61) - beiger Chiton, grüngestreiftes Obergewand (Himation) über dem Kopf und dem rechten Arm -, Alexander (59) - Junge mit grünkarierter Tunica und hellblauem, paenulaartigem Überwurf -, Bruno (57) - beiger Chiton, brauner, die Schultern bedeckender, paenulaartiger Umhang -, Ester (58) - rote, kurzärmlige Tunica, mit rotem Wollgürtel, grünkarierter Überwurf über dem Kopf -.

Abb. 12

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 13

an den vor der Meldestelle auf einer Bank am Tische sitzenden Optio (Feldwebel) Marcus Antonius Sabinus (53), der zusammen mit dem Vizefeldwebel Optio ad spem ordinis Aemilius Licinianus (53,1) die Ankömmlinge fürs erste nach Alter, Herkunft und Geschlecht sortiert und sie dann mit einer Registriernummer in die Meldestelle (Haus 3 und 4) zur Eintragung in die Stammrolle und Steuerliste weiterleitet.

Steuererklärung

Das Eingangsdatum der nach dem Steuerformular ausgefüllten, unterschriebenen und von fünf Zeugen testierten Steuererklärung und der Tag, an dem der Leiter der Meldestelle die Steuererklärung entgegennimmt und signiert werden in der Urkunde vermerkt. Die Steuererklärungen werden nach Abgabe in der Meldestelle (Haus 3 und 4) zur allgemeinen Einsichtnahme ausgelegt. Eine Abschrift kann zur Mitnahme ausgehändigt werden.

Provincialcensus

Abb. 14

Abb. 14

Der Centurio Quintus Roscius Coelus (54), Hauptmann der in Jerusalem stationierten Legio X Fretensis im Offizierspanzer, den Soldatenmantel (sagum) über den Schultern, ist für das Funktionieren der Meldestelle Bethlehem für den Provincialcensus verantwortlich. Der quergestellte Helmbusch (transversa christa), der Muskelpanzer mit den zahlreichen Auszeichnungen (phalerae), die Beinschienen (ocreae) und Schuhe (calcei) weisen ihn als Centurionen (Hauptmann) aus.

Reichscensus

Abb. 15

Abb. 15

In seiner Nähe erwartet Lucius Flavius Silva (51) mit weißem Untergewand (Tunica angusticlavius) und Toga mit Purpurrand, in der Rechten eine Papyrusrolle, die meldepflichtigen römischen Bürger (cives Romani). Er ist als römischer Ritter (eques Romanus) Vorsitzender des römischen Bürgerkommitees Bethlehem und für das Funktionieren des Reichscensus der zur Meldestelle Bethlehem gehörenden römischen Bürger (cives Romani) verantwortlich. Interessiert schaut er dem Gehabe des Centurionen zu, denn er ist gleichzeitig auch mitverantwortlich für das Gelingen des Provincialcensus der Meldestelle Bethlehem.

Registrierung

Am Tische stehend gibt gerade Xanthia (52) - mit rotem, engen Chiton ohne angesetzte Ärmel, rotgestreifter Überwurf über der linken Schulter - ihren Namen, Alter und Herkunft an. Als nächster ist ihr Mann

Abraham (50) an der Reihe - grüner Chiton, rotbrauner Umhang (paenula).

Aron (49) - braunes Filzgewand (Chiton), rotbrauner Umhang (paenula) und seine Frau Helena (48) - purpurfarbener Chiton, gelbes Obergewand (Himation) - haben mit ihrem Sohn Philippus (47) - grüner Chiton, gelbes Mäntelchen (Chlamys) mit Scheibenfibel - die Registrierung hinter sich und sind auf dem Weg zum Markt, wohin ihre Tochter Hannah (35) - helltürkisfarbener Chiton, sehr weit geschnitten - vorausgeeilt ist und von dort gestikulierend die Eltern zur Eile ermahnt. Es gibt viel zu sehen und zu kaufen.

Die Soldaten Volusius Magnus (45) und Marcus Censorinus Cornelianus (46) bewachen den Vorplatz vor der Meldestelle.

Markt in Bethlehem

Abb. 16

Abb. 16

Abb. 17

Abb. 17 Abb. 19

Abb. 19

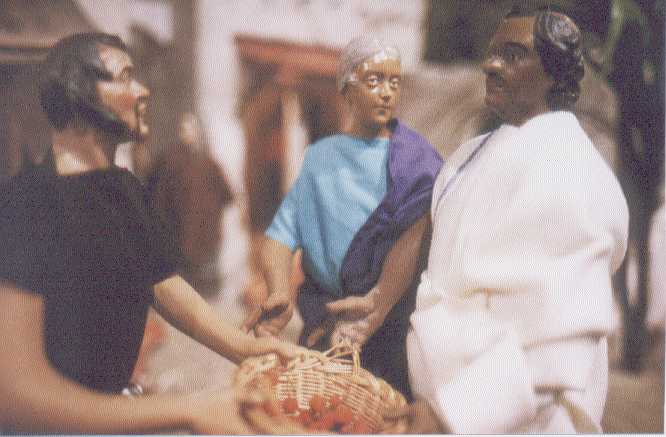

Die Kaufleute Publius (31) - grüne Tunica, gegürtet -, Isaak (27) - quergestreiftes grünes Untergewand (Tunica) - und Nestor (29) - quergestreifte Tunica, braunes Mäntelchen (Paenula) ohne Kapuze - treiben Handel mit Textilien, Lederwaren, Lebensmitteln, Obst, Gemüse, Wein, Küchengerät, Töpfereiwaren etc. Annia (32) - rotgestreifte Tunica mit kurzen Ärmeln, gelber Umhang (Palla) über beide Schultern gelegt, - schaut sich die Auslagen kritisch an.

Paulos (26) - grünkarierter, weit geschnittener Chiton mit weitem Überfall - eilt mit einem Korb mit Früchten herbei, um diese

Abb. 20

Abb. 20

Annia anzubieten. Agricola (25) - schwarze Tunica, ein kleinkariertes rechteckiges Tuch um die Hüften geschlungen - ist mit Petrus (23) - weiße Tunica mit blauen Streifen (clavi), weißes Obergewand (Himation) "togaartig " angelegt - und Elisabeth (24) - türkisgrüne Tunica mit kurzen Ärmeln, lila Obergewand (Palla) in der Art der Toga angelegt - in ein Kaufgespräch verwickelt.

Sextos (34) - längsgestreifte Tunica - und sein Gehilfe David (33) - grüngestreifte Tunica, brauner Umhang (Chlamys) - bieten in großen Amphoren verschiedene Weinsorten an. Simon (28) - Junge mit weisser Tunica mit gelben Streifen (clavi), Manteltuch über der linken Schulter - hilft seinem Vater beim Verkauf. Magdalena (21) - untergürtetes blaues Gewand (Peplos), Haube mit Kinnriemchen - und Petrus (23) - weiße Tunica mit blauen Streifen (clavi), weißes Obergewand (Himatio) togaartig angelegt - kaufen Mandarinen und Apfelsinen.

Abb. 21

Abb. 21

Judith (30,3) - dunkelbordeaux Untergewand (Tunica), weit geschnitten und Modestus (30,1) - grüne Tunica - bewachen mit ihrem Hunde Rex (30,2) das Magazin.

Abb. 22

Abb. 22

Julia (44)

- orangerote Tunica, hellblaues Obergewand (Palla), das über den Kopf gezogen togaartig drapiert ist -, Decimus (41) - weiße Tunica, weißes Obergewand (Toga) mit Purpurstreifen -, Zenobia (43) - gelbe Tunica mit kurzen Ärmeln, hellblauer Überwurf, der auf der linken Schulter von einer Scheibenfibel zusammengehalten wird - und Aron (49) - braunes Filzgewand (Chiton) - über die wegen der außergewöhnlichen Nachfrage der Fremden in so kurzer Zeit ungewöhnlich angestiegenen Marktpreise.In der Nähe des Brunnens haben sich zu einer Gesprächsgruppe zusammengefunden:

Abb. 23

Abb. 23

Wohnungsproblem

Heftig wird über das Wohnungsproblem in Bethlehem debattiert, das durch die vielen Meldepflichtigen entstanden ist. Sie haben sich viel zu erzählen vom Wiedersehen mit Familienangehörigen und Jugendfreunden, die sie lange nicht mehr gesehen haben und die von weither angereist sind, um sich in die Steuerliste der Römer eintragen zu lassen. In der ganzen Stadt gibt es kein freies Zimmer. Die Wohnungen sind überfüllt. Das müssen auch die von dem 148 km in Galilaea entfernten Nazareth angereisten Maria und Joseph erfahren. Überall werden sie abgewiesen. Schließlich nehmen sie Zuflucht in dem zu ihrem Grundstück gehörenden Stall.

Die Hirten

Abb. 24

Abb. 24

Auf den Feldern der heutigen Ortschaft Beit Sahour, etwa ein Kilometer östlich von Bethlehem lassen Hirten ihre Herden weiden. Sie sind gekleidet mit braunen, schwarzen Untergewändern (Chiton) und tragen darüber Umhänge aus Fell.

Noah (19) und Gabriel (20) wärmen sich nach ihrer letzten Runde gegen Ende der 3.Nachtwache (2-5 Uhr, am 6. Januar 7 v.Chr. nach der Chronologie der Ostkirche seit dem Altertum) am Lagerfeuer. Gegen Morgen ist es kühl geworden. Sie schüren das Feuer und legen Holz nach für die bald zu erwartende Wachablösung. Plötzlich wird es taghell und eine laute Stimme ertönt --- Moses (16), Samuel (17), Esau (18), Jesekil (15), Lazaros (14) und Leo (80) werden aus dem Schlaf gerissen.

Lucas 2,8-20:

"In derselben Gegend befanden sich Hirten auf dem Felde, die bei ihrer Herde Nachtwache hielten. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Sie gerieten darob in große Furcht. Der Engel aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht ! Siehe ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volke zuteil werden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Heiland geboren worden, der da ist der Messias, der Herr. Dies soll euch zum Zeichen sein: Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln eingewickelt ist und in einer Krippe liegt. Sogleich gesellte sich zum Engel eine große himmlische Heerschar, die Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden, die eines guten Willens sind !

Abb. 25

Abb. 25

Als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns nach Bethlehem hinübergehen und das Geschehene schauen, das der Herr uns kundgetan hat. Eilends gingen sie hin und fanden Maria, Joseph und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Alle, die es hörten, wunderten sich über das, was die Hirten ihnen erzählten. Maria aber behielt alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten aber kehrten heim; sie lobten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen verkündet worden war".

Geburtsgrotte

Abb. 26

Abb. 26

Das Christkind (8)

in Windeln in der Krippe auf Stroh, Maria (9) - in orangefarbener, blusenartiger Tunica, darüber ein blaues Obergewand (Peplos) mit orangefarbenen Randborten und langem Peplosüberschlag, darüber hoch gegürtet. Auf den Schultern ist das Obergewand zusammengenäht. Runde Scheibenfibel auf der Brust. Umhang (Himation) über den Kopf gelegt -, Joseph (7) - weißer Chiton mit zwei schmalen grünen Streifen (clavi). Daüber weißes voluminöses Obergewand (Himation) mit grünem eingewebtem Bandmuster.

Anbetung der Heiligen drei Könige

Abb. 28

Abb. 28

Gaspar (6) - langärmelige grüne Tunica mit goldenen Knöpfen, weite lange Hosen, phrygische Mütze -, Melchior (5) - Mohr. Langärmelige hellblaue Tunica mit Gürtel, weite lange Hosen, phrygische Mütze -, Blathassar (10) - langärmelige rote Tunica mit goldenen Knöpfen und Gürtel, weite lange Hosen, phrygische Mütze, Mäntelchen. Artabanos (4) - Negerjunge mit grauer, hemdartig weit geschnittener Tunica, weiten Pumphosen, Kordelgürtel -, Seleucos (13), Schwarzer mit dunkeltürkisfarbener kurzer, hemdartiger Tunica, Goldkordelgürtel, weite Pumphosen.

Die Nachbarn der Heiligen Familie

Abb. 32

Abb. 32eilen herbei und schauen voller Neugier dem Treiben der von weither gekommenen Fremden in den exotischen Gewändern zu: Titus (1) - quergestreifte grüne Tunica, beiges Obergewand, togaartig angelegt -, Secundus (2) - rostbraune Tunica, grünkariertes Mäntelchen (Paenula) ohne Kapuze und Xenophon (3) - dunkelbrauner weiter Chiton mit weitem Überfall, grünkariertes Obergewand (Himation) über Schultern und Armen.

Abb. 31

Abb. 31

Das Aufbereiten des Textes und der Abbildungen für das Internet verdanke ich der gewohnten Hilfsbereitschaft und absoluten Zuverlässigkeit meines Freundes Peter Rempis M.A., Referent für Medienentwicklung und Kommunikation, Universitätsbibliothek Tübingen.

Abb. 33

Abb. 33

Philipp Filtzinger, Neckartailfingen, im Advent 2000

Abb. 35

Abb. 35

Zur

Zeit der Geburt Christi war das römische Weltreich (Imperium Romanum) ein

Vielvölkerstaat mit einer breiten Vielfalt an Kleidertypen. Die Menschen der

von Rom unterworfenen Völker trugen in dem fast die ganze alte Welt umfassenden

Staatsgebilde auch noch lange nach der Übernahme der Macht durch die Römer je

nach der Volkszugehörigkeit weiterhin ihre einheimische Tracht.

Wenn

die Provinzbewohner ihren angestammten Kulturraum als Reisende, Händler --

oder wie die Weisen aus dem Morgenland

-- verließen, dann trugen sie

selbstverständlich die ihnen vertraute, einheimische Kleidung. So kommt es in der Darstellung der Krippe in Bethlehem in

Iudaea zu der bunten Kleidervielfalt.

Für

die römischen Bürger (Cives Romani), welch

ethnischer Herkunft sie auch waren, galten besondere Kleiderregeln. Diese waren

vor allem bei offiziellen Anlässen von Bedeutung. So durfte z.B. ein römischer

Bürger vor Gericht nur in der Toga erscheinen

-- in dem Gewand, das den

römischen Bürger von allen Mitbewohnern des Imperiums unterschied.

Das

römische Bürgerrecht (Civitas Romana) war ein rein juristischer Akt, der

bestimmte Rechte und Pflichten beinhaltete. Die ethnische Herkunft spielte

dabei keine Rolle. Als einprägsames Beispiel sei hier der Apostel Paulus

genannt, der von Geburt ja kein Römer war, der sich aber auf sein römisches

Bürgerrecht beruft und deshalb der römischen Justiz unterworfen war.

Um

diese Vielfältigkeit bei der Kleidung der Antike in einer Provinz des römischen

Reichses -- zumindest ausschnittsweise

-- in Bethlehem bei den

Krippenfiguren zu verdeutlichen, werden hier vor allem

folgende drei großräumige Kulturkreise durch Kleidung dargestellt:

1. hellenistisch-griechische Kleidung

2. einheimisch-syrisch und parthisch-palmyrenische Gewänder

3. römische Tracht, die neben zivilen auch militärische

Kleidungsstücke beinhaltet

Zu

der einheimisch-syrischen Kleidung gehören auch die Hirten, die einfachen

Gewerbetreibenden, Händler und „Arbeiter“, deren Kleidung wohl überall in der

antiken Welt ähnlich ausgesehen haben dürfte.

Spätestens

im Gefolge der Eroberungszüge Alexanders des Großen (336-323 v.Chr.) im Osten

fand die griechisch--hellenistische Kleidung Verbreitung nicht nur im schon

lange griechisch besidelten Kleinasien (Türkei)

sondern auch in Syrien und in weiter östlich

glegenen Gebieten. Wie in der Antike die Kleidung im allgemeinen aus rechteckigen Stoffstücken,

so wie der Webstuhl sie lieferte, genäht wurden, so war auch die griechische

Kleidung dieser Vorgabe verpflichtet.

In

der Regel bestand die Kleidung der hellenistischen Frauen und Männer aus einem

Gewand, das aus zwei rechteckigen Stoffstücken

so zusammengesetzt war, daß ein einfacher

Stoffzylinder entstand, der an den Seiten bis auf die Öffnung der Arme

zusammengenäht war. Oben, d.h. auf der Schulter, waren diese Stoffstücke

ebenfalls verschlossen und ließen für den Kopf nur einen Durchschlupf frei.

Dieses Kleidungstück nannten die Griechen Chiton.

Normalerweise

war der Chiton ohne Ärmel geschneidert. War das Gewand weit genug geschnitten,

so ergaben sich alleine schon aus der Stoffülle "Ärmel", die fast den ganzen

Arm bedecken konnten. Für die Frauenkleidung sind aber durchaus kurze oder

lange Ärmel üblich. Wie Originalfunde zeigen, waren im hellenistischen Osten

die vorgesehenen Ärmel auf dem Webstuhl schon mitgewebt und wurden nicht erst

später angestzt. Dies bedeutet, daß mit dem Weben beim Ärmel begonnen wurde.

Erst nachdem ein Ärmel gewebt war, wurde das Webgut auf die insgesamt benötigte

Länge gebracht, d.h. die doppelte Körperhöhe.

Die

Männer trugen diesen Chiton, der im Römischen

der Tunica entsprach, meist kniekurz. Bei den

Frauen reichte er in der Regel bis zu den Knöcheln. In der Taille wurde der

Chiton immer durch einen schmalen weichen Stoff- oder einen feinen Ledergürtel

zusammengehalten.

Der

Gürtel war von ganz besonderer Bedeutung, denn

nur mit ihm konnte man diesem relativ formlosen Kleidungsstück eine gefällige

Drapierung und einen gewissen Chic vermitteln.

Über

dem griechischen Chiton, der römischen Tunica, trugen Männer und Frauen eine

Art Mantel -- Himation. Auch der Mantel war ein

einfaches großes rechteckiges Tuch, dessen Maße

je nach den Körpergrößen der Träger oder je nach der Art der Drapierung

unterschiedlich ausfielen.

Im

griechisch sprachigen Raum wurde dieses Tuch Himation genannt. Meist wurde es

so drapiert, daß man sich sozusagen darin einwickelte, wobei nur die linke

Schulter und der linke Arm bedeckt wurden, der rechte Arm und die rechte

Schulter frei blieben. Genauso konnte man das Himation aber auch über beide

Schultern legen, so daß man von dem Tuch

fast ganz bedeckt war. Zusätzlich konnte man ebenfalls den Kopf mit

einem Teil des Tuches bedecken.

Ein

mantelartiges Kleidungstück, das nur den

Männern vorbehalten war, ist die sogennannte Chlamys. Sie konnte aus einem

rechteckigen oder gerundeten Stoffstück bestehen. Sie war kürzer geschnitten

als das Himation und sie war auch schmaler. Das Besondere an diesem Gewand ist;

daß es mit einer Fibel (Brosche) entweder auf

der Schulter oder vorne auf der Brust zusammengesteckt wurde.

Ein

nur von Frauen verwendetes Kleidungsstück ist

der Peplos. Er erscheint schon auf den frühesten Vasenbildern und ist im

hellenisierten Osten bis ins 3.Jahrhundert n.Chr. nachweisbar.

Der

Peplos besteht aus einem weiten langen Stoffzylinder,

der an einer Seite offen sein kann oder seitlich zusammengenäht wird. Sein

oberer Rand konnte umgeschlagen werden, sodaß das Oberteil teilweise aus einer

doppelten Lage Stoff bestand.-

Oben

wurde der Peplos an zwei Stellen so verschlossen - entweder mit Fibeln

(Broschen) zusammengesteckt oder genäht, sodaß drei Öffnungen entstehen: eine

für den Kopf in der Mitte und zwei für die Arme.

Bei

den Krippenfiguren trägt Maria über einem Chiton einen

Peplos mit weitem Umschlag, der mitgegürtet ist -

zu vergleichen mit den Wandbildern in Dura Europos.

2. Einheimisch-syrische und die palmyrenische Tracht

Ein

weiteres prägendes Element ist in der römischen Kaiserzeit die

einheimisch-syrische Tracht in den östlichen Regionen ebenso wie die

palmyrenischen Kleidergewohnheiten.

Die

syrische Frauentracht besteht in dieser Zeit

ebenso wie die palmyrenische aus einem kurz- oder langärmeligen Chiton /Tunica über dem ein nur einseitig an der

linken Schulter zusammengesteckter Peplos angelegt

wird (Abb. ). Zumindest die

verheiratete Frau trug zusätzlich ein bis auf die Schultern fallendes Tuch schleierartig über dem Kopf. Hinzu kann außerdem

noch ein weiteres turbanartig um den Kopf gelegtets Tuch kommen.

Parthisch-palmyrenischer

Herkunft ist die Kleidung der Heiligen drei Könige, der Weisen aus dem Morgenland. Als Vorbilder für diese zunächst

ungewohnt anmutenden Gewänder dienten hier außer Bildnissen von Grabsteinen und

Skulpturen vor allem die ältesten erhaltenen Abbildungen der Anbetung der

Könige auf spätantiken und frühmittelalterlichen Elfenbeinarbeiten und

Mosaiken.

Eine

besonders beeindruckende Arbeit mit der Darstellung der Weisen aus dem

Morgenlande ist ein Mosaik in Ravenna. Als

Auffälligste Kleidungsstücke tragen alle drei weitgeschnittene,

lange Hosen und darüber eine langärmlige Tunica/Chiton mit Stoffgürtel.

Sowohl die Hosen als auch die Tuniken sind bestickt. Um in der

Krippendarstellung ihre exotische Herkunft zu unterstreichen, tragen sie Seidengewänder, die mit Perlen

bestickt sind. Echte Seide war damals nämlich nur als Import aus China bekannt.

Als Kopfbedeckungen dienen den Weisen sog. phrygische Mützen, die in weiten Teilen des Vorderen Orients als charakteristischer Kopfschmuck getragen wurde. Die "Freiheitsmützen" der französischen Revolutionszeit, die diesen Kopfbedeckungen sehr ähneln, haben diese Mützenform bis in die jüngere Vergangenheit tradiert.

3. Römische Kleidung

Während

es in Griechenland und im hellenisierten Osten dem Einzelnen weitgehend

überlassen blieb, wie er sich kleidete, gab es im antiken Rom eine feste

Kleiderordnung, die in vielen Beziehungen an die der mittelalterlichen Städte

erinnert. War z.B. im Osten die Streifenzier am Chiton ein reines Zierelement,

so war ein Purpurstreifen an der römsichen

Tunica je nach seiner Breite ein Indiz für den socialen Stand des

Trägers.

Ähnlich

verhielt es sich mit der Toga. Sie war nur den Männern erlaubt, die

das römische Bürgerrecht besaßen. Allerdings mußten sie sie auch zu

bestimmten Gelegenheiten anlegen.

Die

Toga bestand aus einem sehr großen gerundeten

Stoffstück (Abb. ). Seine

Form und Drapierung war im Laufe der Jahrhunderte vielfachen Wandlungen unterworfen --

doch der gerundete Saum blieb stets erhalten und erlaubt es, sie von

einem Pallium oder einem Himation zu unterscheiden.

Das

Ankleiden der Toga begann damit, einen Teil des

Stoffes über die linke Schulter zu legen. Danach wurde der Stoff über den

Rücken, unter dem rechten Arm hindurch über die Hüfte und zur linken Schulter

geführt, von der das andere Stoffende nach unten fiel. Ein Teil des Stoffes

bildet dabei über der Hüfte des Trägers einen halbrunden Stoffbogen, der lange

Zeit hindurch ein Erkennungsmerkmal für die Toga blieb. Stets wurde die Toga

über der Tunica getragen. Die römische Tunica entsprach in ihrem Schnitt dem

des griechischen Chitons, auch was die Länge bei den Ärmeln und bei der

Tragweise betrifft.

Zur

römischen Toga mußte immer ein geschlossener

stiefelartiger Schuh getragen werden - so wollte es die Vorschrift. Je

nach Farbe und Ausführung gab er Aufschluß über den sozialen Stand des Trägers.

Das

wichtigste Kleidungsstück der Römerin war die meist weit geschnittene, beinahe bis zum Boden reichende Tunica, die mit kurzen oder langen

Ärmeln versehen sein konnte (Abb. ).

Wie

der Chiton der Griechinnen so war die Tunica der Römerinnen in der Taille

gegürtet und sorgfältig drapiert. Nie ging die verheiratete Römerin außer

Hauses ohne vorher die aus einem rechteckigen

Stoffstück gebildete Palla angelegt zu haben. Mit ihr konnte sie auch

ihr Haupt verhüllen, wenn die Umstände es erforderten - z.B.bei

Opferhandlungen. Anders als die Griechinnen trugen die Römerinnen in der Öffentlichkeit nie Sandalen, die den

ungehinderten Blick auf die Füße gestattet hätten. Statt dessen trug sie --

ähnlich wie der Mann zur Toga - einen stiefelartigen

geschlossenen Schuh.

Capartiges Mäntelchen

Als Wetterschutz verwendeten im römischen Reich sowohl

zivile Personen als auch Soldaten einen capartigen/ponchoähnlichen

Mantel, der mit oder ohne Kapuze ausgestattet

sein konnte (Abb. ). Er erfreute

sich im Alltagsleben größter Beliebtheit und wird daher auch auf vielen Darstellungen

abgebildet.

Auch

die römischen Soldaten trugen wie die Zivilpersonen eine Tunica unter der militärischen Ausrüstung. Die

gewöhnliche Fußbekleidung der römischen Soldaten war ein sandalenartiger Schuh (caliga), der aus vielen Lederstreifen bestand und

dessen Sohle mit einer großen Anzahl, bis zu 100 Nägeln (caligares) versehen war. Damit waren die Soldaten den

Belastungen der langen Märsche, die sie unternehmen mußten besser gewachsen.

Wenn eine Truppe z.B.von Ägypten an den Rhein verlegt wurde, dann mußte diese

Entfernung marschiert werden.

Das vorherrschende Material für die Kleidung war

in der Antike die Wolle. Man verstand schon

damals neben groben Geweben auch sehr fein gesponnene Wolle herzustellen.

Daneben

wurde viel Leinenstoff verarbeitet. Ob dies

allerdings auch für Kleidung geschah, muß fraglich bleiben, zumal die

Erhaltungsbedingungen für Leinen weitaus ungünstiger sind als für Wolle.

Originalfunde aus Leinen in antiken Zusammenhängen sind wesentlich seltener als

Wollreste. Leinen wurde in großem Umfang für Bett- und Tischwäsche verwendet,

wie dies auch bei uns bis zum Ende des 19.Jahrhunderts üblich war.

Leinwandhersteller und -händler waren im römischen Reich eigene Berufe, die

sich von Tuchherstellern und -händlern unterschieden.

Der

Begriff Baumwolle

- lana arborea -

war in der römischen Kaiserzeit bekannnt. Jedoch ist nicht sicher, ob

damit unsere Baumwolle gemeint war. Baumwolle kam damals aus Indien und

Ägypten.

Ein

ganz besonderer Stoff war schon in der Antike die Seide,

die von verschiedenen Seidenspinnerraupen gewonnen

werden konnte. Die „echte“ Seide jedoch wurde aus dem Kokon des Seidenspinners

bombyx morio gewonnen, dessen Raupen sich ausschließlich von Maulbeerblättern

ernähren. Diese Art der Seidngewinnung gab es in der Antike nur in China.

Entsprechend kostbar war dieser Stoff damals, zumal die Seide wohl fast ausschließlich über Palmyra, der berühmten Oasenstadt

in der syrischen Wüste, verhandelt wurde. Palmyra hatte somit praktisch eine

Monopolstellung, die sich auf die Preisgestaltung für Seide auswirken konnte.

Um

die herausragende Stellung der Weisen aus dem Morgenlande zu unterstreichen,

haben wir hier für deren Gewänder Seide gewählt und diese zusätzlich mit Perlen

geschmückt.

Im

Mittelmeerraum schätzte man schon in der Antike farbenfrohe Gewänder. Dies

zeigen Originalfunde von Textilien ebenso wie Wandgemälde und Mumienporträts. Deshalb

wurden auch für die Krippenfiguen farbenfrohe und mit Streifen oder Karo

gemusterte Stoffe verwendet, um dem Betrachter einen Eindruck von der Vielfalt

der Farben und Stoffe zu vermitteln.

Zum Färben wurden neben pflanzlichen Stoffen, wie etwa Färbertkrapp

und Safran auch animalische Produkte

verwendet. Hier seien die Gallen der Kermeseichen zum

Rotrfärben neben dem vornehmsten Färbemittel, dem Purpur, genannt. Purpur

gewann man aus dem zunächst farblosen „Saft“ der

Purpurschnecken - murex purpurea - , der durch

Photosynthese (Lichteinwirkung) auf der Wolle verschiedene Rottöne bis hin zu

einem violetten Farbton erzeugte.

Selbst

changierende Stoffe, sog. Vestes versicolores

wußte man zu produzieren. Auch davon gibt es Beispiele bei den Krippenfiguren.

Gefärbt wurde normalerweise nicht das fertig gewebte Tuch, sondern Leinen und Seide im Faden, Wolle wurde schon gleich nach der

Schur und vor dem Spinnen gefärbt (in der Wolle gefärbt). Dies erlaubt,

buntgestreifte oder karierte Stoffe einfach beim Weben herzustellen.

Ein

ganz besonderes Problem stellte in dr Antike die Herstellung von farbechten

Stoffen dar. Deshalb trug man im Alltag sicherlich bevorzugt naturfarbene Stoffe, dern Farbskala von weißen und

gelblichen Farbtönen über beige und braune bis hin zu schwarzen reichte.

Als

Schuhbekleidung dienten in der Regel Lederschuhe, deren Sohlen ausschließlich

aus Rindsleder hergestellt wurden. Für das

Oberleder konnte auch Ziegen-, Schafs- oder Kalbsleder

neben Rinderhäuten verwendet werfen.

Tierhäute für Schuhe wurden in römischer Zweit fast ausschließlich vegetabil gegerbt. Meist wurde dafür die Rinde von Fichten neben Eichen- und Erlenrinde benutzt.

Zusätzlich

zu den durch das Gerben entstandenen Farben konnte das Leder durch weitere

Stoffe rot, gelb oder schwarz gefärbt werden.

Kostbares Leder wurde mit Alaun behandelt,

wodurch es eine weiße Farbe erhielt.

Schuhe

konnten sowohl aus einem einzigen Stück Leder als auch aus mehreren Teilen

hergestellt werden. Einteilige Schuhe waren sog. Bundschuhe. Mehrteilige Schuhe

bestanden, wie die heutigen, aus einer extra gearbeiteten Sohle, auf die das

Oberleder genäht wurde.

In

diesem Zusammenhang seien zwei wichte Schuhformen der Römer genannt. Es ist

dies zum einen der Caliga, der Schuh des

römischen Soldaten des 1.Jahrhunderts n.Chr. Seine Besonderheit besteht neben

dem aus Riemen gefertigtenOberteil vor allem aus der mit eisernen Schuhnägeln

(caligares) dicht beschlagenen Sohle, die eine längere Lebensdauer garantierten.

Der

Schuh des römischen Bürgers dagegen war der sog. Calceus,

der ein stiefelartiger, geschlossener Schuh war, dessenSohle ungenagelt

oder genagelt sein konnte.

Sozusagen

für den Hausgebrauch gab es in der Antike schon seit langer Zeit die

verschiedenen Formen von Sandalen, von denen

hier ein besonders schönes Stück mit Herstellernamen

Thalis und Emblem/Firmenlogo "Ahornblatt" vorgestellt

sei, der einst vermutlich einer gewissen Lepidina

gehörte.

Bei der Kleidung der hier gezeigten Krippenfiguren soll die

kulturelle und ethnische Vielfalt in der Provincia Syria/Iudaea zu Beginn der

christlichen Zeitrechnung verdeutlicht werden. Neben der hellenistischen

Kleidung, die im ganzen Gebiet des Vorderen Orients vorherrschend war, findet

man hier zusätzlich zu den einheimisch-syrischen Elementen sowohl den

orientalischen Einfluß aus dem Partherreich bzw. Palmyra, als auch schon

ebenfalls deutlich sichtbar den römischen Einfluß im Gebiet des heutigen Israel

zur Zeit der Geburt Christi.